とうやく381号(2008年1月号)学術欄HOME > 学術欄 |

|

|

私の最近の研究から 堆肥と好熱菌と純粋培養

共和加工(株) 環境微生物学研究所 所長 東京工業大学・東京薬科大学 名誉教授 大島 泰郎 (Oshima Tairo)

1 はじめに 2005年3月に、10年間お世話になった東薬大を定年退職し、町田市にある共和加工(株)の環境微生物学研究所へ移り、引き続き好熱菌の研究を続けています。研究所といっても総勢15名ほどの小所帯です。本誌の編集に当たっている先生方から「どんな研究をしているのか様子を書いてみては」というありがたいお誘いをいただき感謝しています。 研究所は、ちょうど自宅と東薬の中間に位置していて、東薬へ通っていたときは、すぐそばの道を通り抜けていました(研究所の存在は気づていませんでした)。当然、通勤時間はちょうど半分になり、その上、幸運なことに最近新しい道が開通し車で15分くらいになりました。そういえば、東薬も移ってから暫くしたらトンネルが開通し、運転時間が短くなりました。いつもラッキーです。日頃の心がけがよいせいか、それとも悪い奴ほど・・・の部類でしょうか。 会報のこの欄は、自分の研究を通して最近の学問の動きを紹介するという企画と心得ていますが、今回はいつもの逆さ、まず最近の微生物学の話題を二つほど書いて、最後に定年後の研究の様子を簡単に述べます。

2 難培養性微生物 微生物学の基本は純粋培養でした。ところが近年、自然界には多数の培養の難しい微生物が多いことが分かってきました。英語ではストレートに培養不能Unculturableと呼びますが、日本語は「難培養性」です。腸内細菌では7-80%が難培養性といわれています。この値は環境により異なり、私が扱う高温とか酸性などの極限環境では99%以上が難培養性と考えられています。 難培養性の微生物を研究する手段は二つあります。一つはなぜ難培養性かを考えて、培養法を工夫して、何とか培養しようというやり方です。自然界では、人間社会と同じようにいろいろ分担しあって、互いに助け合って生きているから、パートナーを見つけて混合培養しようとか、他の微生物に押しつけている廃棄物を取り除いてやるために透析しながら培養するといった研究です。 もう一つは、遺伝子の研究手法が高度に発展していることを利用するもので、温泉とか腸内とか特定の環境を切り取って、その中に生息しているすべての微生物のDNAを抽出し、その塩基配列を全部決めてしまうというやり方です。このようにある環境中に生息する生物のすべてのゲノムは「メタゲノム」と呼ばれ、医療・保健の立場からヒト腸内細菌を、バイオテクノロジーに役立つ新規酵素を求める立場からは温泉や海底熱水噴出孔周辺のメタゲノムの全塩基配列を決める研究が進んでいます。遺伝情報量からいうとヒトゲノムより一桁も二桁も多いので、少し前までは夢のまた夢のような話でした。DNA技術の進歩の早さは驚くばかりです。

3 地下生物圏 従来、生物とは無縁と思われていた地下の岩石圏の中に微生物が生息していると分かってきました。地下岩石圏の微生物は、なんと5000メートルくらいの深さまで分布しています。しかも、ある研究によれば地下生物圏の微生物の総量は、地表の総量の何倍も多いと推定されています。地下というと、光も届かず酸素もないし、水分も僅か、その上極端な貧栄養です。特殊な環境に生息するこれらの微生物も、これまでに知られていない性質を持った酵素や生体成分を持っていることが予想され、医療やバイオテクノロジーに役立つことが期待されています。地底は高温の世界であり、地底微生物も好熱菌が主体と思われていますので、私の守備範囲です。 地下圏に生物が存在することは、深海底の熱水噴出孔周辺の微生物が地底に由来し、熱水と共に深海底に出てきたと分かったことや、実際に地底をボーリングしても微生物細胞が見つかったからです。 地下微生物も難培養性で、その多くが培養に成功していないため、研究は進んでいません。その上、地下微生物と言っても多くは休眠状態か、さらにはすでに化石化した細胞を含んでいるでしょう。これまでに単離された微生物もいくつかありますが、極端に高いpHで生育する菌とか重金属を還元する好熱菌など、予期されたとおり特異な性質を持ったものが多いようです。 培養すら容易でないので、酵素や生体成分の利用にはまだ時間がかかります。一方、環境の上で重要視されているメタンハイドレートの生成に、これら地下生物圏が関与しているのでないかという考えがあり研究が進められています。メタンハイドレートは海底に閉じこめられている大量のメタンで、これが地表にでてくると、その温室効果のため生物の大絶滅が起こると危惧されています。

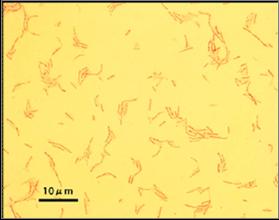

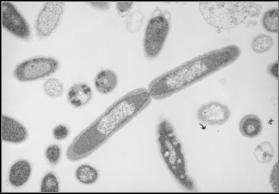

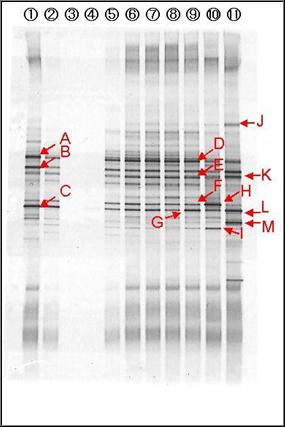

4 高温型堆肥 東薬大を定年になる3,4年前に、科学技術振興機構の中小企業への技術開発資金助成の選考委員をしていたところ、九州のある会社から「内部の温度が90℃を越える堆肥発酵技術を見つけたのでその開発を進めたい」という申請がありました。成書を開くと、堆肥の内部は発酵熱が貯まり7-80℃になると書いてあります。しかし、90℃以上では、水蒸気はアッという間に逃散して微生物による分解などできないはず、何か間違いがあると現場に出かけて間違いを見つけるつもりでした。 ところがミイラ取りが、ミイラになってしまいました。現地に出かけみると、たしかに中心部分は90℃どころか95℃も越えていました。しかし、水分はかなりの量が保持されていて(写真1)、何より驚いたことに従来の堆肥より分解能が高いのです。その上、堆肥化のステージによってアンモニア臭がでる時期がありますが、腐敗臭はないのです。早速に東薬へ試料を持ち帰り、新属新種の高度好熱菌を分離しました(写真2)。しかし、もっとたくさんの未知の菌がいるのですが、「難培養性」です。また、堆肥は基本的に土であり、水分はあるといっても20%前後、環境の上からは「岩石圏の微生物」と似ています。 というわけで、何とか培養できないかと今もいろいろ手を尽くして培養を試みたり、DNAの解析を行っています。姿は見えないのですが、遺伝子のほかに分解・代謝活性も調べることはできます(写真3、4)。果たして90℃でも活溌な糖代謝が行われていました。東薬時代に高温型堆肥の模擬装置を製作し、今の研究所へ持ち込んでいますが、実容積20リットルくらいの反応槽の中にラットの死骸をおくと、体毛以外はその日のうちに分解され何も残らないのです。骨も尻尾も消えてしまいます。よく「人体も?」と聞かれますが、九州の会社へは、一目で「その筋の方」と分かる方が訪ねてこられ同じ質問をしたのだそうです。 共和加工は九州の会社から技術供与されて、北海道から九州まで全国数カ所の堆肥工場を運転しています。その縁で、定年後は町田市にある同社の研究所に移りました。高温型堆肥中の微生物の研究を続けていますが、従来の微生物学の常識では説明できない現象が多く、おかげでいつもわくわくしています。純粋培養できない微生物を研究の対象としてこなかった古典的微生物学に代わる新しい微生物学の創生の一翼を担っているという楽しみに加えて、地球環境に寄与するという喜びもあります。親会社は旧来の落ち葉ではなく、都市生活から出る廃棄物を堆肥化していますが、一つの工場だけで日に60トンもの有機廃棄物を処理します。これは中規模の都市から出る有機の生活廃棄物のすべてに当たり、焼却も埋め立ても海洋投棄もしないで有機廃棄物を農地に返すことができます。 写真説明 《写真1》

《写真2》 ↓a

↓b

《写真3》

《写真4》

|

|

高温型堆肥。表層部と底、それぞれから5センチくらいを除くと、全体に70℃以上、中心部は普通、95-100℃に達している。しかし、表層から水蒸気が上がっているようには見えない。種菌(といっても有機物をほぼ完全に分解したあとの堆肥)と有機廃棄物を混合して1日くらいで90℃に達し、高温状態は5日くらい続き、やがて徐々に温度が下がりはじめる。その時に、また、全体を混合する(これを切り返しという)が、その際は内部の水蒸気が立ち上がり、写真のようにもうもうたる白煙が上がる。鹿児島市にある山有(株)の堆肥工場にて撮影。

高温型堆肥。表層部と底、それぞれから5センチくらいを除くと、全体に70℃以上、中心部は普通、95-100℃に達している。しかし、表層から水蒸気が上がっているようには見えない。種菌(といっても有機物をほぼ完全に分解したあとの堆肥)と有機廃棄物を混合して1日くらいで90℃に達し、高温状態は5日くらい続き、やがて徐々に温度が下がりはじめる。その時に、また、全体を混合する(これを切り返しという)が、その際は内部の水蒸気が立ち上がり、写真のようにもうもうたる白煙が上がる。鹿児島市にある山有(株)の堆肥工場にて撮影。 高温型堆肥から分離した新属新種の高度好熱菌Caldaterra satsumae。aは光学顕微鏡像、bは超薄切片の電子顕微鏡像。この菌は主要な菌の一つであり、堆肥の底に近いところから頂上のすぐ下までの全域に分布している。しかし、この菌だけでは有機物分解は限られていて、例えば皮膚や骨のタンパク質であるコラーゲンは分解されないから、ほかにも主要な菌が存在しているはずだが、通常の手法ではこの菌、および近縁の菌しかとれてこない。83℃まで生育可能。DNAのG+C含量は70%で、この値は地球生物として最高値である。属名Caldaterraは「熱い土」という意味、種名のsatsumaeは鹿児島市で採集した試料から単離したことに因んでつけた。東薬で分離に成功したことに因んでtoyakuにしてもよかったのだが・・・。

高温型堆肥から分離した新属新種の高度好熱菌Caldaterra satsumae。aは光学顕微鏡像、bは超薄切片の電子顕微鏡像。この菌は主要な菌の一つであり、堆肥の底に近いところから頂上のすぐ下までの全域に分布している。しかし、この菌だけでは有機物分解は限られていて、例えば皮膚や骨のタンパク質であるコラーゲンは分解されないから、ほかにも主要な菌が存在しているはずだが、通常の手法ではこの菌、および近縁の菌しかとれてこない。83℃まで生育可能。DNAのG+C含量は70%で、この値は地球生物として最高値である。属名Caldaterraは「熱い土」という意味、種名のsatsumaeは鹿児島市で採集した試料から単離したことに因んでつけた。東薬で分離に成功したことに因んでtoyakuにしてもよかったのだが・・・。

温泉泉源における試料採集風景。伊豆・熱川温泉にて。この泉源は熱川駅のホームから目の前に見える。温度は90℃以上ある。昔は温泉水をビンにつめて研究室に持ち帰ったが、今はDNAだけしかいらないので、現場で滅菌フィルターを通し、濾過した温泉水はその場で捨てている。メンブランフィルターのみ持ち帰りDNAを解析するが、少し味気ない。培養するとペットを育てているのと同じような楽しみがあるのだが・・・。

温泉泉源における試料採集風景。伊豆・熱川温泉にて。この泉源は熱川駅のホームから目の前に見える。温度は90℃以上ある。昔は温泉水をビンにつめて研究室に持ち帰ったが、今はDNAだけしかいらないので、現場で滅菌フィルターを通し、濾過した温泉水はその場で捨てている。メンブランフィルターのみ持ち帰りDNAを解析するが、少し味気ない。培養するとペットを育てているのと同じような楽しみがあるのだが・・・。 DNA解析の一例。どんな菌叢かを簡便に調べるには、環境中から抽出したDNAの中のリボソーム小サブユニットRNAをコードしているDNA(細菌の場合は16SrDNAと呼ぶ)をPCR法により増幅し、それを変性剤の存在下に電気泳動して分離する(この技術はDGGEと略称されている)。バンドの数は菌の種類の多少にほぼ応じているが、濃いバンドの菌が多数派であるとは限らない(定量性が必要なときはさらに手練手管を尽くした手法を用いる)。必要があれば、バンドを切り出し塩基配列を決めることで、すでに記載のある既知の菌かどうか、未知の場合はどんな菌に近縁かが判定できる。DNA技術の威力に圧倒されるが、経費がかさむのが難点。写真は左から右へ、高温型堆肥の底から頂上に向かって2-30センチおきに採取した土の中のDNAをDGGE解析したもの。図の中のAからMのバンドは切り出してどんな種類の菌か分析した。たとえば、Mとマークした菌は上層部にしかいないように菌叢が少しずつ変化していることが分かる。

DNA解析の一例。どんな菌叢かを簡便に調べるには、環境中から抽出したDNAの中のリボソーム小サブユニットRNAをコードしているDNA(細菌の場合は16SrDNAと呼ぶ)をPCR法により増幅し、それを変性剤の存在下に電気泳動して分離する(この技術はDGGEと略称されている)。バンドの数は菌の種類の多少にほぼ応じているが、濃いバンドの菌が多数派であるとは限らない(定量性が必要なときはさらに手練手管を尽くした手法を用いる)。必要があれば、バンドを切り出し塩基配列を決めることで、すでに記載のある既知の菌かどうか、未知の場合はどんな菌に近縁かが判定できる。DNA技術の威力に圧倒されるが、経費がかさむのが難点。写真は左から右へ、高温型堆肥の底から頂上に向かって2-30センチおきに採取した土の中のDNAをDGGE解析したもの。図の中のAからMのバンドは切り出してどんな種類の菌か分析した。たとえば、Mとマークした菌は上層部にしかいないように菌叢が少しずつ変化していることが分かる。